Im September 2014 wird auf der großen Bühne der Werfthalle im Göppinger Stauferpark Johann Strauss’ Operette “Der Zigeunerbaron” zu hören und zu sehen sein.Der Zigeunerbaron ist eine Operette in drei Akten von Johann Strauss. Das Libretto stammt von Ignaz Schnitzer und basiert auf einer Novelle von Maurus Jókai, d.i. Mór Jókai.

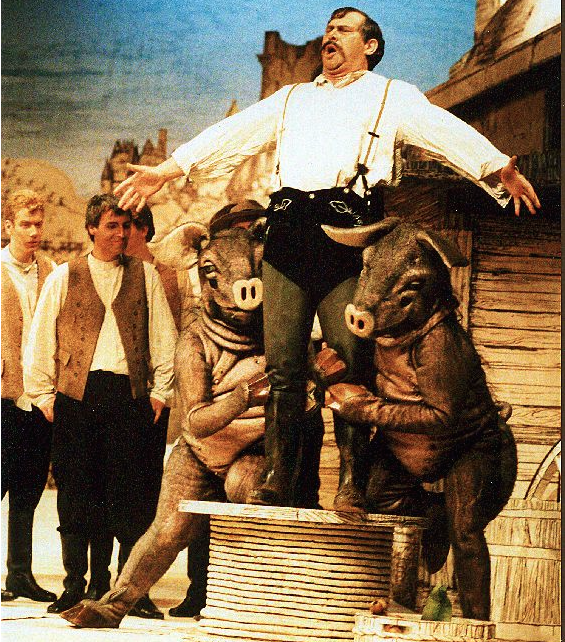

Bereits seit 2006 feiern die Staufer-Festspiele in Göppingen große Erfolge mit ihren opulenten Musiktheaterproduktionen.

Nach dem „Vogelhändler“, „Eine Nacht in Venedig“, der gefeierten „Fledermaus“ von Johann Strauß und der Kult-Operette “Im Weißen Rössl” wird im September 2014 auf der großen Bühne der Werfthalle im Göppinger Stauferpark Johann Strauss’ Operette “Der Zigeunerbaron zu hören und zu sehen sein. Rund 40.000 Besucher kamen bisher für die Operettenproduktionen in die Hohenstaufenstadt, die Auslastungen tendierten stets gegen 100%.

TERMINE

12.09.2014 – 13.09.2014 BEGINN 19:30 Uhr

14.09.2014 BEGINN 18:00 Uhr

18.09.2014 – 20.09.2014 BEGINN 19:30 Uhr

INFORMATIONEN ZUR OPERETTE | Der Zigeunerbaron

Der Zigeunerbaron ist eine Operette in drei Akten von Johann Strauss (Sohn). Das Libretto stammt von Ignaz Schnitzer und basiert auf der Novelle Sáffi von Mór Jókai . Die Uraufführung fand am 24. Oktober 1885 im Theater an der Wien in Wien statt.

Johann Strauss schuf dieses Werk in einer für ihn ungewöhnlich langen zweijährigen Arbeit. Neben der Fledermaus und Eine Nacht in Venedig wurde es zum größten Bühnenerfolg und wird noch heute oft gespielt. Allerdings erfüllte sich seine Hoffnung nicht, mit dem Werk rasch den Weg auf die Opernbühne zu finden, obwohl es in der Tat den Charakter einer Spieloper trägt und der komischen Oper recht nahe kommt.

So zeigte am 25. Oktober 1885 das Wiener Leben eine mit „Strauß am Scheidewege“ überschriebene Karikatur, die Strauss und eine Waage in einem Ballon über den Dächern von Wien zeigt, beobachtet durch die vor dem Opernhaus stehenden Schnitzer und Jókai, die sich unterhalten: „Vor lauter Hin- und Her-Balanciren ist der Waag’ schon ganz schlecht. Jetzt bin ich nur neugierig, auf welcher Seite wir durchfallen werden.“

Erst 1910 wurde Der Zigeunerbaron erstmals in den Operntheatern von Dresden (Semperoper) und Wien (Staatsoper) aufgeführt.

HANDLUNG |

Vorgeschichte

Die ungarischen Grenzlande in Siebenbürgen sind vom Krieg verwüstet. Der türkische Statthalter, der Pascha von Temesvár, musste fliehen und seine kleine Tochter Saffi zurücklassen, die, von der alten Zigeunerin Czipra behütet, als Zigeunerin aufwächst. Die wohlhabende Familie Barinkay, mit dem türkischen Pascha befreundet, musste ins Exil gehen.

Erster Akt

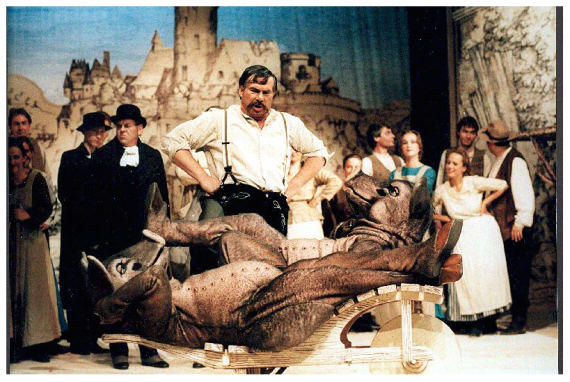

25 Jahre später kehrt der junge Sándor Barinkay, geleitet vom königlichen Kommissar Conte Carnero, in die Heimat zurück, wo der Schweinezüchter Zsupán inzwischen die elterlichen Güter besetzt hat und sich als rechtmäßiger Eigentümer empfindet. In dem halb verfallenen Schloss der Barinkays leben nun Zigeuner. Um Streit zu vermeiden und an das ihm zustehende Erbe zu kommen, hält Barinkay um die Tochter des „Schweinefürsten“ an, die aber heimlich Ottokar, den Sohn ihrer Erzieherin, liebt. Hochmütig weist Arsena daher den Bewerber ab, verlangt, ihr künftiger Mann müsse mindestens ein Baron sein und verspottet Barinkay, indem sie ihm anbietet, als Braut auf ihn zu warten. Nebenbei findet der Kommissär in Arsenas Gouvernante seine Gattin Mirabella wieder, die er einst in den Kriegswirren aus den Augen verloren hatte.

Enttäuscht nimmt Barinkay Abschied. Czipra erkennt in ihm den Sohn des früheren Besitzers und macht ihn mit den Zigeunern bekannt, die ihn gleich als ihren Herrn (Wojwoden) anerkennen. Mitten in der Nacht beobachten sie, wie Ottokar bei Zsupáns Tochter Arsena „fensterlt“ und erkennt den Grund für ihre Zurückweisung. Barinkay schwört zornig Rache. Aber der Titel eines Zigeunerbarons (Wojwode der Zigeuner) trifft bei Arsena und ihrem Vater nur auf Spott. Barinkay verliebt sich in Czipras Pflegetochter Saffi. Er spricht Arsena von der Verlobung frei und hält in der Schlossruine seiner Vorfahren nach Zigeunerbrauch Hochzeit mit Saffi. Damit bringt er den Zsupán und den Kommissär, der einen schweren Sittenverstoß sieht, mächtig auf die Palme.

Zweiter Akt

Saffi träumt in der Brautnacht von einem Schatz, der unter den Schlossmauern vergraben sei. Barinkay, zunächst ungläubig, gibt dem Drängen der Zigeunerin nach, gräbt und findet tatsächlich den Schatz, den sein Vater dort verbarg. Es erhebt sich nun ein Streit um den Reichtum, den auch der Schweinefürst Zsupán und der königliche Kommissär beanspruchen. Carnero vermutet, dass dies die seit langem verschollene Kriegskasse ist, die Barinkays Vater unterschlagen hatte – der Grund für die einstige Verbannung. Angeführt von Graf Homonay erscheinen Husaren und werben Soldaten für den Krieg gegen Spanien. Gegen ihre Absicht verfallen Zsupán und Ottokar den Werbern und müssen mit ihnen ziehen.

Conte Carnero versucht, Barinkay vor dem Grafen Homonay zu verklagen, zum einen wegen des Schatzes, zum anderen wegen seiner unstandesgemäßen Heirat mit der Zigeunerstochter. Homonay lässt ihn abblitzen und gratuliert Barinkay. Dieser, letztlich zufrieden mit seiner Verbindung mit Saffi, gibt den Schatz an das Reich.

Es folgen wüste Beschimpfungen gegen die Zigeuner durch Zsupan und seine Anhängerschaft, die sich in ihrer Ehre gekränkt fühlen. Mitten im Streit holt die alte Czipra ein Dokument hervor, welches beweist, dass Saffi die Tochter des türkischen Paschas ist. Barinkay, der sich nun ihrer nicht mehr für würdig hält, lässt sich ebenfalls anwerben und zieht in den Krieg.

Dritter Akt

Nach siegreicher Beendigung des Krieges kehren die Ungarn nach Wien zurück. Vorne weg Zsupán, der mit seinen Kriegsheldentaten gewaltig prahlt. Danach Barinkay an der Spitze der Zigeuner-Husaren. Er hat sich vor dem Feind ausgezeichnet, erhält alle seine Güter zurück, wird zum Baron geadelt. Zsupán, der hofft, seine Tochter nun doch noch an den Baron Barinkay verheiraten zu können, erhält einen letzten Dämpfer: Barinkay hält um Arsenas Hand an, aber nicht für ihn selbst, sondern für Ottokar. Danach kann er nun Saffi heimführen.

Historischer Hintergrund

Eine zeitliche Einordnung ermöglicht der königliche Kommissär, wenn er seine Frau Mirabella als Gouvernante der Arsena wiedererkennt: In der Schlacht von Belgrad im Jahr 1718 verlor er sie „vor 24 Jahren“. Tatsächlich fand diese Schlacht im Jahr 1717 im Rahmen des venezianisch-österreichischen Türkenkrieges statt, in dem das osmanische Reich nördlich der Donau zusammenbrach. Demnach spielt die Operette im Jahr 1741 oder 1742. Zurückgeblieben waren die Zigeuner, die aufgrund ihrer fremdartigen, unabhängigen Lebensweise vor allem bei den Österreichern verachtet waren. Der Konflikt zwischen der etablierten Gesellschaft und der Subkultur der Zigeuner kommt in der Operette hintergründig zum Ausdruck.

Trotzdem war Zigeunerromantik im Theater sehr beliebt. Auch das Verhältnis Österreichs zu Ungarn war ein gerne bearbeitetes, von Romantik und Exotik verklärtes Thema: Bei Strauss kommt es außer im Zigeunerbaron auch in der Fledermaus vor.

Der von Strauss erwähnte Krieg, für den Graf Homonay Soldaten wirbt, ist offensichtlich der österreichische Erbfolgekrieg, in dem unter anderem auch Italien, Frankreich und Spanien verwickelt waren und der von 1740 bis 1748 dauerte. 1742 fanden jedoch die meisten Kriegshandlungen nicht in Spanien statt, sondern in Italien und Frankreich. Die Ungenauigkeiten in der Operette sind offenbar der künstlerischen Freiheit geschuldet.

INFORMATIONEN ZUM KOMPONISTEN | Johann Strauss – Sohn (1825 – 1899)

Seine Familie nannte Johann Strauss Schani (österreichischer Spitzname von Johann), da sein Vater auch Johann hieß. Die Familie stammt aus dem Raum Wien-Niederösterreich. Schon lange vor der Zeit des Nationalsozialismus war unter Genealogen bekannt, dass der Großvater Johann Michael Strauß ein aus Ofen stammender getaufter Jude war. 1938 sorgte dieser Umstand dann bei NS-Reichssippenamt für große Aufregung und wurde durch eine plumpe Urkundenfälschung vertuscht.

In diesem Zusammenhang war es für das NS-Regime auch sehr peinlich, dass die Librettisten der Strauss’schen Operetten Juden waren: Ignaz Schnitzer, Victor Léon, Leo Stein.

Sein Vater Johann Strauss (Vater) sah für ihn ursprünglich eine Laufbahn als Beamter vor, doch seine Mutter, die alles daran setzte, mit der Unterstützung ihres Sohnes Rache für die Untreue ihres Gatten zu nehmen, ermöglichte Johann junior ein Musikstudium beim Basslehrer Hofmann. Trotzdem kam es bald darauf zum endgültigen Bruch mit seinen Eltern und er begann Konzerte zu geben. Schon sein erster Auftritt im Casino Dornmayer (15. Oktober 1844) war ein Riesenerfolg. Tourneen führten ihn durch ganz Europa und Nordamerika. Nach dem Tod seines Vaters 1849 übernahm er dessen Orchester und wurde 1863 zum k.k. Hofball-Musikdirektor ernannt, d. h. er leitete alle Hofbälle. Er tat dieses bis 1871, als er selbst um die Enthebung von diesem Posten ansuchte. Dieses wurde auch genehmigt, gleichzeitig wurde ihm der Franz-Joseph-Orden verliehen. Nachfolger wurde sein Bruder Eduard Strauss.

Bis zu diesem Zeitpunkt komponierte Strauß nur Tanzmusik, was seinen Ruf als Walzerkönig begründete. 1864 traf er mit Jacques Offenbach zusammen, der ihn zur Komposition von Operetten anregte, die Strauß aber selbst immer als Komische Oper bezeichnete. Am 10. Februar 1871 hatte dann seine erste Operette, Indigo und die 40 Räuber im Theater an der Wien Premiere. Ebenfalls an diesem Theater fand die Uraufführung seiner erfolgreichsten und der wahrscheinlich bekanntesten Operette überhaupt, Die Fledermaus, am 5. April 1874, statt. Diese Operette wurde 1894 auch in das Repertoire der Hofoper (heute Wiener Staatsoper) aufgenommen und ist bis heute die einzige Operette, die dort gespielt wird. Damit galt Strauss auch als Begründer der goldenen Ära der Wiener Operette.

Es folgten eine Reihe weiterer Operettenpremieren, darunter Der lustige Krieg und Eine Nacht in Venedig. 1876 erhielt er die Genehmigung zum Bau eines Wohnhauses (die so genannten Strauß-Palais). Anlässlich seines vierzigjährigen Künstlerjubiläums im Jahre 1884, das er wieder beim Dommayer feierte, wurde ihm das Wiener Bürgerrecht verliehen.

1885 war Premiere des Zigeunerbarons mit Alexander Girardi in der Hauptrolle, darauf folgten einige heute eher weniger bekannte Operetten. Seine letzte Operette Die Göttin der Vernunft vollendete er nur, weil er sich vertraglich u. a. gegenüber Alexandrine von Schönerer zu der Komposition verpflichtet hatte. Da er das Libretto von Alfred Maria Willner ablehnte, distanzierte er sich von der Oper und erschien nicht einmal zur Premiere am 13. März 1897, die wiederum im Theater an der Wien stattfand. Sein Werk Wiener Blut, das seine Uraufführung erst nach seinem Tod 1899 im Carltheater erlebte, war von Strauß nicht mehr als Operette konzipiert worden; es handelt sich dabei um bekannte Strauss-Melodien früherer Jahre, die der Kapellmeister Adolf Müller junior neu zusammenstellte.

Strauß komponierte rund zwanzig Operetten, fünfhundert Walzer, Polken und Quadrillen, ein Ballett (Aschenbrödel) sowie eine Oper (Ritter Pasmán). In Wien erinnern zahlreiche Denkmäler und Gedenktafeln an ihn. Der Walzer An der schönen blauen Donau (bekannter unter dem Titel Donauwalzer) wurde so etwas wie eine inoffizielle Hymne Wiens und Österreichs.

Strauss war insgesamt dreimal verheiratet. Seine erste Ehefrau Henriette, geborene Chalupetzky, starb 1878. Schon wenige Wochen später heiratete er die Schauspielerin Angelika Dittrich, die ihn 1882 verließ. Im selben Jahr wurde die Ehe „von Tisch und Bett“ geschieden; eine Trennung dem Bande nach war nicht möglich, da in Österreich das katholische Eherecht auch im bürgerlich-rechtlichen Bereich galt. Um erneut heiraten zu können (diesmal Adele, geborene Deutsch, verwitwete Strauss), musste Strauss die österreichische Staatsbürgerschaft aufgeben, Bürger des Herzogtums Sachsen-Coburg und Gotha und wie seine Braut evangelisch werden. Im Jahr 1887 löste Herzog Ernst II. – entsprechend dem im Herzogtum geltenden Eherecht – die Ehe mit Angelika Dittrich auf und Strauß heiratete im selben Jahr in Coburg Adele Strauss. Alle drei Ehen blieben kinderlos.

Johann Strauss starb am 3. Juni 1899 in Wien an einer Lungenentzündung, beigesetzt ist er auf dem Zentralfriedhof Wien. Sein Denkmal im Wiener Stadtpark stammt von Eduard Hellmer.